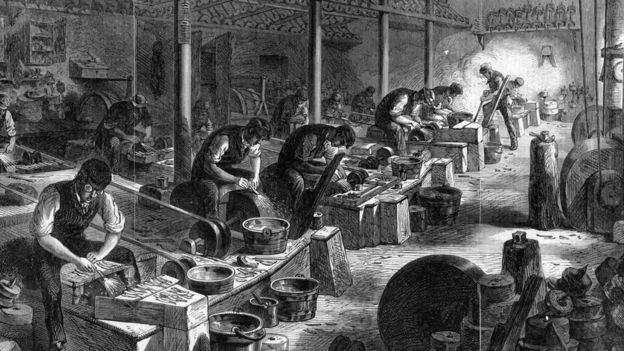

A Revolução Industrial na Grã-Bretanha contou com uma enorme quantidade de mão de obra infantil: até 15% dos trabalhadores fabris eram crianças. Jornadas de 16 horas eram comuns até para quem tinha seis anos de idade.

Ao longo do século 19, uma série de leis (“Factory Acts”) tentou regulamentar as condições de trabalho dentro das fábricas, limitando especialmente o trabalho infantil.

Parece incrível sob a perspectiva de hoje, mas houve oposição a essas leis. Não era função do Estado, diziam, mexer com a produção. E mais especificamente, não era justificável limitar legalmente um contrato já acordado entre as duas partes – no caso, o empresário e o trabalhador mirim.

De repente esse debate parece mais moderno, por dois motivos.

Primeiro, porque ainda tem quem veja o mercado como um fenômeno natural, orgânico – e esquece o óbvio. Sem leis para proteger a propriedade e sem a infraestrutura necessária (o quarto fator de produção depois de capital, trabalho e terra), o mercado não existiria.

O Estado cria o mercado e, portanto, tem direito de estabelecer suas normas.

Direito de imagemGETTY IMAGES

Direito de imagemGETTY IMAGES

Segundo, porque a ideia de um contrato totalmente “livre” entre empregador e empregado é uma concepção tão ingênua que para acreditar nela você tem que ser ou um idiota ou um economista.

Não é um encontro de forças iguais. O trabalhador tem que vender o seu trabalho ou corre o risco de passar fome. Ele é de longe o mais fraco dos dois lados em uma relação em que a coerção faz parte.

Acredito, como sempre dentro da insignificância da minha opinião, que essas observações são pertinentes no contexto dos esforços do governo Temer em mudar as leis trabalhistas (e também sugiro que a palavra “reforma” seja abolida jornalisticamente nessas situações. É uma palavra que traz em si uma conotação de melhorias – algo muito discutível neste caso, especialmente quando mudanças importantes são propostas por um governo não eleito pelo voto direto).

Não há dúvida de que a tecnologia e as práticas atuais mudam a relação entre capital e mão de obra, abrindo espaço para um debate sobre a relevância de todas as leis. Mas há um perigo claro nas mudanças que visam a retirada do Estado – aquelas, por exemplo, em que o patrão e o funcionário podem “livremente” concordar em abrir mão de um direito legal.

Fica óbvio, na grande maioria dos casos, quem vai sair perdendo. O desequilíbrio das forças, especialmente numa época de desemprego, aponta num sentido só: uma economia em que a posição do funcionário fica menos estável.

A “flexibilização” do emprego implica insegurança – o funcionário não sabe quantas horas vai trabalhar e, portanto, o quanto vai receber.

No curto prazo, isso parece vantajoso do ponto de vista do empregador. Mas logo, logo este se depara com um problema – quem vai comprar o que ele produz?

Tentei abordar esse assunto dois meses atrás, pois avanços tecnológicos já estão eliminando empregos e ameaçando o consumo.

Direito de imagemGUSTAVO LIMA/ CÂMARA DOS DEPUTADOS

Direito de imagemGUSTAVO LIMA/ CÂMARA DOS DEPUTADOS

Um trabalhador que ganha menos e que não tem garantias salariais obviamente se sente menos confiante para consumir. No longo prazo, quase ninguém ganha em uma economia presa numa corrida para reduzir salários.

A história mundial recente mostra que o crédito só consegue tapar o buraco por um tempo limitado. Chega um momento em que a conta não fecha. A resposta europeia a essa situação – a austeridade – tem sido muito malsucedida e repleta de consequências políticas perigosas.

Será que o Brasil realmente quer traçar o mesmo caminho?

Por aqui, temos um problema adicional. Porque mesmo se a flexibilização de trabalho e a liberação geral da terceirização criarem mais empregos, a tendência é que estes sejam muito mal pagos, elevando daí a desigualdade num país onde ela já é grave.

Isso gera consequências nas ruas, aumentando a insegurança – e aí os defensores do “Estado mínimo” correrão para pedir mais gastos públicos com as forças da ordem e repressão.

*Tim Vickery é colunista da BBC Brasil e formado em História e Política pela Universidade de Warwick.

Source: SAIU NA IMPRENSA – 500